识别特征:整个背面满布小疣;2个掌突高、长椭圆形,排成倒“八”形;体侧有10余个极显著的橘红色或浅黄圆疣;腋腺及股后腺大而圆,橘红色。蝌蚪体形肥大,大者全长达110 mm,第一行短唇齿的下方,又有1行短唇齿位于左、右第一、二行唇齿之间,两口角处副突多,且有小齿。

栖息环境:该蟾生活于海拔1000-1 790 m的山区石灰岩溶洞内及其附近。

生活习性:成蟾多栖息于有泉水或阴河的山洞内,常见于距洞口50-100 m处全黑暗的流溪岸边岩石上,行动十分缓慢。蝌蚪生活于溶洞内,在距洞口1-3 km全黑暗的泉水凼内也可见到无色透明的蝌蚪,该蝌蚪见电筒光后缓慢游向深潭岩缝中。

地理分布:分布于湖北利川,四川兴文、华蓥,重庆南川、万盛、武隆、奉节、丰都、万州,贵州水城、毕节、遵义、务川、清镇、威宁、正安,湖南桑植,云南昭通威信县。

识别特征:本种与雷山髭蟾外形相近,但本种体形较大,繁殖季节雄蟾卜唇缘一般有黑色角质刺2枚或4枚;有单咽下内声囊。

栖息环境:该蟾生活于海拔800-1 600 m林木繁茂的山区,主要植被为常绿阔叶树种和竹类。

生活习性:成蟾营陆栖生活,常栖息在流溪附近的草丛、土穴内或石块下,在农耕地内也可见到。11月到溪流繁殖,常发出“啊、啊、啊”的鸣声,雌蟾产卵268-402粒,黏附在石底面呈环状或团状。蝌蚪多在流溪缓流处或回水凼内,白天隐蔽在石缝内,以苔藓、藻类为食,大约3年可变态成幼蟾,刚变态的幼蟾体长36-44 mm。

地理分布:分布于福建(武夷山、建阳、建宁),浙江(龙泉凤阳山、庆元、江山、遂昌九龙山),江西(井冈山、贵溪、宜丰、崇义),湖南(东安)、湖南(宜章莽山、桂东、新宁),广西(资源县越城岭、兴安县猫儿山、龙胜花坪、金秀、上林)。

识别特征:雄蟾上唇缘每侧各有5-8枚角质刺,雌蟾在相应部位有数目相同的米色小点。

栖息环境:该蟾生活于海拔700-17 00 m的植被繁茂的山溪附近。

生活习性:成蟾在山坡草丛中营陆栖生活,不善跳跃,爬行缓慢。繁殖季节在每年2月下旬至3月中旬,此期雄蟾能发出低沉的“咕一咕一咕”的鸣声。成蟾进人流水较缓而石块甚多的溪段内产卵,雌蟾产卵250-340粒,卵群贴附在石块底面,呈圆环状。蝌蚪多在流溪回水凼内石间活动。

地理分布:分布于四川都江堰、峨眉山、筠连,贵州印江、江口,云南大关,湖南,云南省盐津县。

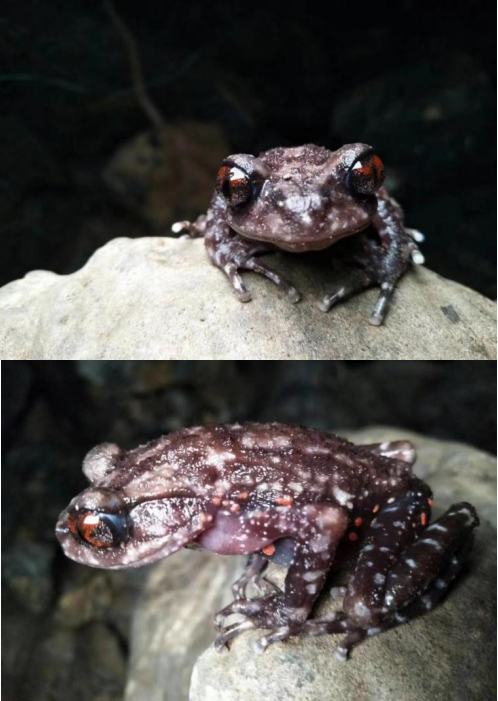

识别特征:雄性体长27.2-28.9 mm,雌性体长26.2-31.6 mm;侧腹有黑色斑点;趾蹼发育不良;趾部边缘有窄的缘膜;腹面为乳白色,边缘有不明显的黑色斑点;体背有稀疏的大疣、密集的小疣粒和纵向脊纹;头宽大于头长;后肢前伸时,胫跗关节延伸至眼睛前缘;体背呈砖红色;虹膜上部呈明亮的铜色。

地理分布:目前仅记录分布于中国湖南省永顺县小溪国家级自然保护区。

识别特征:成年雄性体长37.0-38.3 mm;成年雌性体长45.3-48.9 mm;吻棱明显;后舌无缺刻;鼓膜明显;无犁骨棱和犁骨齿;背部皮肤粗糙,具稀疏疣粒,背中部有X形不连续细肤棱,背侧褶不连续;两胁具长疣粒;腹侧皮肤光滑,胸部有数个疣粒;上眼睑外缘具一个不显著的小角状疣粒;颞褶狭窄而显著,向后弯曲至臂上方;内外掌突显著,内掌突明显增大;指顺II

地理分布:分布于湘西地区雪峰山区:洪江市雪峰山、武冈市云山。

上一篇:蟾蜍科 Bufonidae

【关闭】