识别特征:头较大,吻钝圆;颈较细,躯干甚长;尾细长,有缠绕性。背面灰褐到浅紫褐色,正背有一行粗大而不规则、镶黄边的深棕色斑块,有的地方前后相连呈波状纹;体侧各有1行棕色点斑。腹面黄白色,密布棕褐或浅紫褐点。头背灰褐或浅紫褐色,有一深棕色“Λ”形斑,始自吻端,分枝达颌角;眼后有一棕色纵纹达颈鳞;上唇及头腹黄白色,散以深褐色斑。

栖息环境:栖息于山区、丘陵的林区或灌丛中。

生活习性:喜树栖,具缠绕性。夜间活动。捕食蜥蜴、小鸟和鸟卵等。

地理分布:分布于中国贵州、四川、安徽、浙江、江西、湖南、海南、广西、台湾和广东等地。

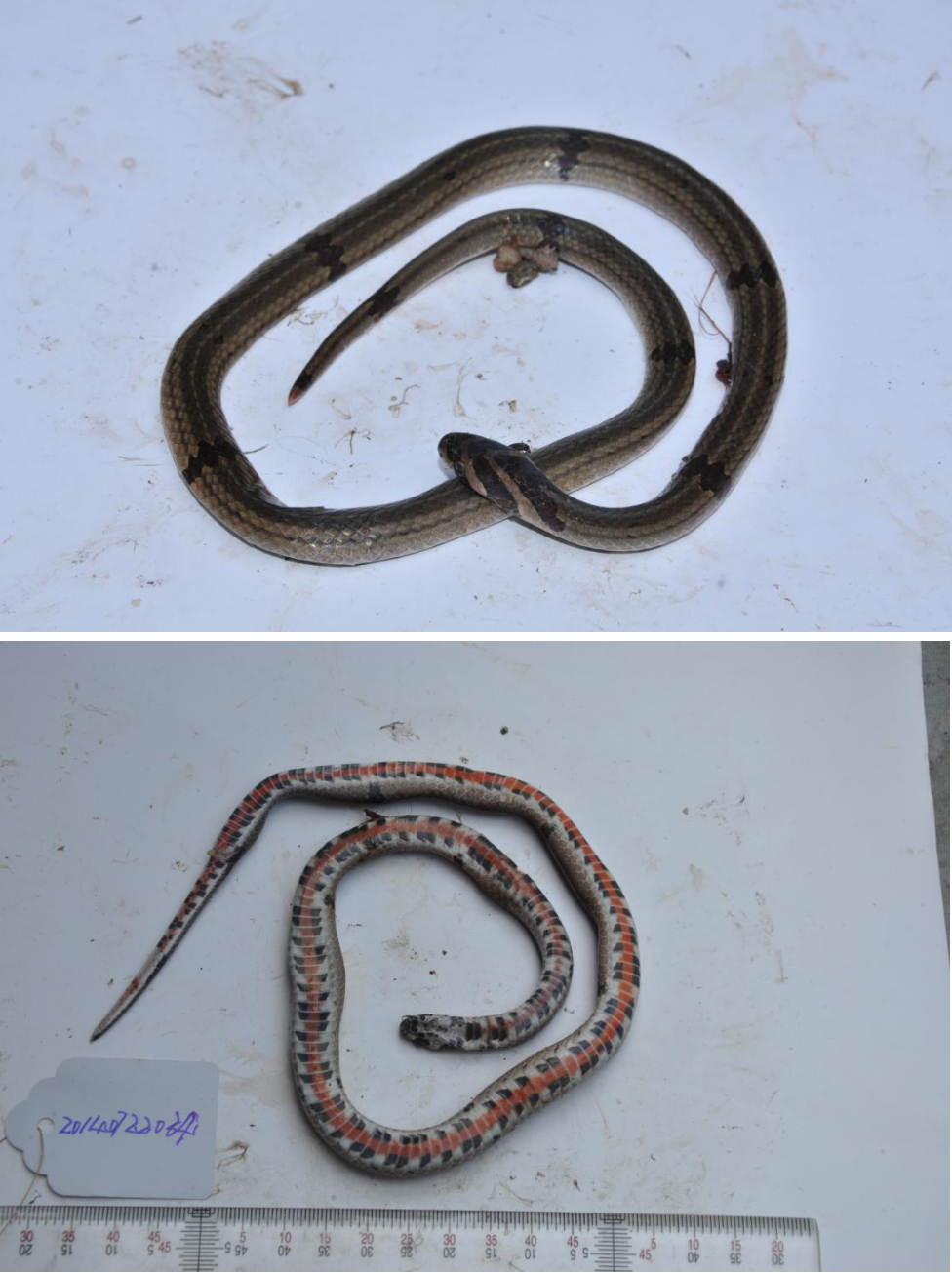

识别特征:头较小,与颈区分不明显;背面棕褐色,具有4条棕黑色纵纹,由颈部伸至尾部,每一纵纹都被棕色饟黑边的波状横纹9-12条所间隔,每一横纹系由4个波峰状斑并连而成;头背有4个黑色“Λ”形纹,最后一个与颈背4条黑纵纹相连;腹面桔红色(浸制标本呈白色),大多数腹鳞及尾下鳞的两侧或一侧有黑色长方块斑。

栖息环境:生活于高山森林中。

地理分布:分布于广西(龙胜)、贵州(赤水)。

识别特征:头较小,与颈区分不明显。体尾背面褐色或灰褐色,全身有14-20条距离约相等的黑褐色横纹,各横纹之间具有多数波状纤细的黑纹,有时在背正中有金黄色纵脊纹一条;头上有褐色斑点,两眼间具有一黑褐色横纹,向左右延经眼达于第五及第六上唇鳞;颈部具有一箭形黑褐色斑纹,其尖顶达到额鳞后部;腹面淡黄色,腹鳞有侧棱,棱处呈白色,前后相连成白色纵纹;体前段腹鳞一侧或两侧略似方形的黑斑,体后段腹鳞几乎整片黑色。

栖息环境:生活于山区、平原的草坡或灌丛中,甚至接近民居。

生活习性:食蜥蜴和壁虎的卵。

地理分布:分布我国长江以南各省。

识别特征:背面褐色或棕黄色,自颈至尾有许多等距离的黑褐色横波状纹,正中央有1条极明显的猩红色窄纵纹,此纹或为粉红色或红褐色或红棕色;腹面暗粉红色或棕白色,两旁杂有细褐斑,有侧棱。

栖息环境:生活于平原、丘陵、山区地带,常见于灌丛、石堆、草地、树林茂密潮湿环境、农田、山道、菜园,亦偶见于开阔地或民宅。

生活习性:夜间活动,行动缓慢。食其他爬行类的卵。

地理分布:分布于云南、贵州、浙江、江西、湖南、福建、台湾、广东、海南、广西。

识别特征:头略大,与颈区分明显;眼大,眼径大于眼到口缘距离,瞳孔圆形;躯尾修长适度。头及躯尾背面草绿色,下颌、咽部及腹部浅黄绿色,下颌边缘及颔沟有绿色斑点。偶可遇见通体蓝色的个体。

栖息环境:栖息于中低海拔的山区,丘陵和平地,常于草木茂盛或荫蔽潮湿的环境中活动。垂直分布最高达海拔1700 m。

生活习性:动作迅速而敏捷,性情温和,不攻击人。野生个体以蚯蚓、蛙类及小昆虫为食。

地理分布:分布于中国南方,包括广东、广西、江苏、安徽、浙江、江西等地区。

识别特征:眼大,瞳孔圆形;与相近种黑线乌梢蛇的区别是:本种成年蛇的黑线前部可见。后部模糊不清或消失;背鳞中央2-4行起棱。幼蛇通身鲜绿色,有4条黑色纵线贯穿体尾,两条在背脊两侧,两条在体侧。随着年龄的增长,体色渐变黄褐色或灰褐色,黑色纵线体前部仍清晰可见,后部者变模糊不清甚至消失;腹面污白色。头背褐色无斑,头腹黄白色。

栖息环境:生活在海拔下限为50 m,海拔上限为2000 m的地方,栖息地主要选择在森林、草原和陆地。

生活习性:主要以鱼、蛙、蜥蜴为食。

地理分布:分布在中国、越南等国家,在中国分布范围较广,华北、华东、华中、华南、西北、西南均有分布。

识别特征:头较长;鼻孔大,开口于长大鼻鳞的后上方,上切鼻间鳞,下切第1上唇鳞;眼大而圆,瞳孔圆形;前额鳞弯向头侧,颊部略内凹。头背黑褐色,唇鳞淡灰色,后缘黑色。体背棕色,体后部由于鳞片的边缘或半片鳞片为黑色而形成不规则的黑色横斑。横斑至尾部呈网纹。腹面黄白色,腹鳞后缘黑色,身体前段、后段及尾部的腹鳞黑色,后缘更为明显。

栖息环境:生活于平原及山地或丘陵地区,亦可分布于海拔2000多米的山地。

生活习性:性情较凶猛,行动迅速,昼夜活动,白天常在近水的地方活动。捕食蟾蜍、蛙类、蜥蜴、鸟卵、鼠类和其它蛇等,其中以鼠为最嗜好。

地理分布:分布于我国长江流域及其南方各省。

识别特征:头略大而稍扁,与颈略可区分。眼略小,瞳孔直立椭圆形;躯尾修长适度。背面黑褐色或褐色,有污白色横纹;头背黑褐色,枕部灰白色。体尾背面有黑白相间横纹29~54+12~23个,黑色宽占5-6枚鳞,体前部者更宽;白色宽1-2枚鳞,但在体侧变宽,其上往往散以多数褐色斑;腹面污白色,每一腹鳞有一条宽窄不同的暗灰色横纹,有的横纹与背部黑环纹相连接形成完整的环纹或者仅在尾部形成完整的环纹。头背亮黑色,上唇鳞白色而鳞沟多黑褐,颔部色浅。幼蛇枕侧白色较显著。

栖息环境:生活于海拔400-1000 m的山区和丘陵地带,常于林中灌丛、草丛、田间、溪边、路旁活动。

生活习性:食蜥蜴、壁虎、昆虫等。卵生。

地理分布:分布于陕西、甘肃、四川、贵州、安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、海南。

识别特征:部扁平,眼较小,瞳孔直立椭圆状,头体背黑或黑褐色,枕部有红色“∧”斑,背部具70个以上红色横斑,每斑1-2鳞宽,体侧具红、黑相间的斑点;腹面淡黄色或乳白色,外侧有黑褐色斑点,体后更为密集,腹鳞两侧杂以黑褐色点斑。

栖息环境:生活在海拔相对较低,水资源丰富的平地和山谷处,尤其在丘陵、田野、河边等近水地带,以及民宅、荒地、坟堆草丛。

生活习性:常傍晚或夜间活动,肉食性蛇类,主要以蟾蜍、淡水小杂鱼、泥鳅、雏鸡、幼鸟及鼠类为食,且具有食蛇习性,在食物供给不足时会吞食同类。

地理分布:在中国广泛分布于除内蒙古、宁夏、新疆、青海、西藏及香港地区外的其余省份,国外分布于朝鲜半岛。

识别特征:头略大,吻端宽扁,头颈略能区分。眼小,瞳孔直立椭圆形;躯尾较长。头背、体背黑褐色,具约等距排列的黄色窄横斑50~96+13~28个,横斑宽度约为半枚鳞长,在体侧D5或D6处分叉延伸至腹鳞,尾后部分叉不明显;枕背具一“Λ”字形黄色斑,前端达顶鳞后缘,后端延伸至两侧口角;腹面灰白色,尾下鳞有黑色斑点。

栖息环境:生活于山区森林,靠近溪流、水沟的草丛、矮树附近,偏树栖。

生活习性:主要以蜥蜴为食,也吃小蛇、爬行动物的卵。黄链蛇有喜欢安静、阴凉的习性,行动敏捷,而且非常神经质,某些个体性情凶猛,攻击性比赤链蛇强。

地理分布:分布于贵州、安徽、浙江、江西、福建、广东、海南岛、广西。

识别特征:头略大,与颈明显区分。眼大小适中,瞳孔圆形;躯尾修长适度。体背灰色或紫灰色,背中央具有一行黑色菱斑18~31+6~11个,这些块斑的中心及边缘黄色;体两侧具有如芝麻大的紫红色斑点;腹面灰白色,散布着交互排列的灰黑色斑;头背黄色,具有明显的3条黑斑:第一条横跨吻背;第二条横跨两眼,在眼下分2支分别达口缘;第三条为“Λ”形,其尖端始自额鳞,左右支分别斜经口角达喉部。本种色斑变异较多。

栖息环境:栖息在海拔300-1500米的开阔平原山区林中、溪边、草丛、岩石堆上的灌木丛中,也常出没于居民区及其附近。

生活习性:以小型哺乳动物为食,也有吃蜥蜴的报道。玉斑丽蛇是神经质的动物,如果受到惊吓或粗暴对待,可能会咬人。在受到惊扰时,它会排出难闻的黏性分泌物。

地理分布:分布在中国的南部和中部,在此范围的附近地区也有少量分布。

识别特征:体型中等,成体全长80-110 cm。头略大,与颈区分不明显。体色和色斑因亚种不同而略有差异。头背具3条黑色纵纹。体、尾背面具若干深于体色的横斑(部分个体横斑明显呈黑色或褐色,或不显),边缘色黑。腹面白色。

栖息环境:栖息于海拔200-2400 m的山区、丘陵等环境。

生活习性:地栖性,以鼠类等小型哺乳动物为食。

地理分布:在中国分布较广泛,秦岭——淮河以南大部分省区多有分布。中国以外分布于印度、不丹、缅甸、尼泊尔、越南、泰国、越南、老挝、马来西亚、印度尼西亚等地。

识别特征:头略大,与颈明显区分;眼大小适中,瞳孔圆形;躯尾修长适度。色斑有多种变异。体背面鳞片色暗褐,部分鳞沟色黑,形成宽约2枚鳞长的若干黑褐色横斑,横斑之间相距1-1.5枚鳞沟不黑的鳞片,因而整体呈深浅交替的横纹;但在体后段及尾背由于所有鳞沟色黑而形成黑色网纹。头背棕黄色,鳞沟色黑,形成黑色“王”字。

栖息环境:栖息环境包括山间林区、丘陵地带及平原,垂直分布范围为100-2300 m。

生活习性:食性杂,主要以蛙类、鱼类、蜥蜴、鸟类和鼠类为食。

地理分布:分布于越南、中国、日本和缅甸,在中国,其分布范围广泛,分布于河南、陕西、四川、湖北、云南、江苏、浙江、广东、广西等省区。

识别特征:头较长,与颈可以区分;眼大小适中,瞳孔圆形;躯尾修长适度。头体背黄绿或棕灰色,体背前中段具黑色梯状或蝶状纹,至后段逐渐不显,代之以4条黑纵线伸延至尾末;腹面灰黄色或浅灰色,两侧黑色;上下唇鳞及下颌淡黄色,眼后具一明显的眉状黑纹延至颈部,故名黑眉锦蛇。

栖息环境:一般生活于高山、平原、丘陵、草地、田园及村舍附近,也常在稻田、河边及草丛中活动。

生活习性:善攀爬,行动敏捷,主要以鼠类、麻雀及蛙类等为食。

地理分布:在中国大部分地区均有分布;在朝鲜、越南、老挝、缅甸和印度等地亦有分布。

识别特征:头体背淡红褐色或黄褐色,体背前段有4行中心红棕色的黑斑点,逐渐形成4条黑纵线达尾背,黑纵线之间形成3条浅色纹,正中的一条为红褐色,两侧的两条灰褐色;腹面黄色,密缀黑黄相间的小棋格斑;头背有尖端向前的“Λ”形套叠的黑褐色纹,其两分支向后与背面的纵纹相连续。有些个体黑色部分色变为黄褐色或橙黄色。

栖息环境:生活于海拔1000 m以下的平原、丘陵地带,多栖息于河滨、溪流、湖畔、池塘及其附近田野、坟堆、屋边菜地或水沟内。

生活习性:为半水栖蛇类,食鱼类(泥鳅、黄鳝等)、蛙类及其蝌蚪、螺类及水生昆虫。

地理分布:系古北界蛇种,向东洋界广泛分布,为国内广布种。国外分布于俄罗斯西伯利亚东部、朝鲜及泰国。

下一篇:眼镜蛇科 Elapidae

【关闭】